EPDO TRITTICI CAU Contatti

EPDO TRITTICI CAU Contatti

CAU ARTE

I TRITTICI

LIBRO D'ARTE

DIALOGO CON L'ARTISTA

DI GIOVANNI CARAFA

Prefazione

Il presente lavoro non vuole essere la biografia artistica del pittore Roberto Cau di Oristano, quanto, invece, un momento di essa, del precipuo attinente alla produzione di trittici che si dipana per poco più di un ventennio, dal 1985 al 2007. Dunque tralascerò di lui ciò che è fuori dal mio espresso intento, significando che ogni altro dato di conoscenza è demandato agli eventuali diretti interessi del lettore che potrà da sé adoperarsi per la relativa acquisizione.

Pur non essendo immediatamente evincibile dall’indice l’organizzazione del riportato, questo sostanzialmente si articola in due parti e un’appendice; nella parte prima (“Il dialogo”) sono i contenuti propri emergenti dall’intervista che Roberto mi ha gentilmente concesso il 5 maggio scorso nel suo studio d’arte e di editoria e quanto da me poi integrato in merito a ciò che di volta in volta le argomentazioni emergenti venivano a sollecitare; nella seconda (“Alcune letture”) è, invece, l’interpretativa che ne ho fatto dei trittici ritenuti più rappresentativi in accordo con quanto raccolto nella prima parte: si tratta di una sintetica ma puntuale schedatura critica dello specifico visuale.

Conclude l’esposizione quella che a buona ragione si può ritenere essere l’appendice (“Vividezza di un frangente storico”) laddove inaspettatamente l’apparente semplice partecipato di circostanza è diventato memoria di testimonianza culturale del fervido intorno artistico identità di territorio.

Credendo di far cosa gradita al Nostro, e a quanti intendano condividere questo mio sforzo monografico, ringrazio anticipatamente augurando una “buona lettura”.

Oristano, 28 maggio 2025

Il dialogo

Dall’intervista a Roberto Cau del 05/05/2025, dalle ore 11:00 alle 12:30, c/o il suo studio d’arte e editoria di via Bellini 11/13 in Oristano.

Una doverosa premessa

Sebbene frequenti Roberto da circa un lustro, posso sinceramente dire quasi di conoscerlo da sempre nel mio più intimo, al pari di un vecchio amico d’infanzia con il quale ho condiviso pensieri, sentimenti e tanto, tanto vivido genuino discorrere.

Che dire, non certamente nulla, anzi, il contrario, forse il non sapere da dove iniziare questa mia che è stata la caparbia volontà di voler capire un po’ di più del suo essere, del suo infaticabile idiosincratico capriccio artistico.

Non avrei mai pensato d’incontrare una vera personalità culturale affine al mio formativo e con la quale finalmente poter assaporare l’intima gioia del partecipato creativo che sorregge ogni “mistico” fare umano.

Strano, devo essere chiaro: sì, sono spesso a transitare per quel suo austero e originale dedito editoriale di via Bellini, nella nostra cittadina; avrò pure osservato la pregevole multiforme miriade produttività da capogiro, scrigno inestimabile di anonime (!?) testimonianze autoctone; avrò altresì immancabilmente apprezzato il “mostrato orgoglio” di un’attività pittorica ora “appesa al chiodo” ma lustro di un generazionale che tutto ha dato di sé e ampiamente ricevuto e che mi è occasionalmente offerto alla conoscenza dal vivo partecipato del Nostro, e nonostante ciò, dico, almeno finora, il mio è stato un distratto acquisito, forse perché consideravo il restituito pittorico, ogni restituito pittorico (tradizionalmente inteso, eh!...), oggi non più proponibile a connotato della sensibilità contemporanea.

Bah!

Che so, sarà passato qualche anno da questo mio distrattivo, e, quasi come un “grillo roditore” (sempre lui!...), ecco il pressante bussare alla porta dello spirito, del mio, un interrogativo: “… Ma, i Trittici, quell’antiquata (!?) carica di spiritualità insita nel valore “Tre”… quella vetusta (?) produzione di Roberto che senso, che significato ha, e quale sia stato il generativo che ora stranamente è a pervadermi?”.

Boh!

Così, da quell’inquieto intimo insorgere, sempre più spesso ero a dirmi che era proprio necessario, anzi urgente, incontrare lui, Roberto, a tu per tu, in un intimo riservato, per assaporare l’alone del curioso mistero generativo della creatività trina.

Da sempre nel mio più diretto esperito artistico ho ritenuto, e ritengo ancora, che in ogni vero fare immaginativo-creativo-estetico vi sia la traccia della sacralità, del rapporto dell’umano essere col Quid cosmico, universale, insomma del “visuale” come tratto d’unione tra l’hic et nunc e l’Eterno essere.

Però poi la quotidianità è a prendere il sopravvento, e così tutto sembra scemare, cadere nell’oblio del contingente.

Eh, ma fino a quando?

Fino a quando l’incontro con la vera essenza estetica non sarà a ricondurmi nella senziente consapevolezza dell’unità del creato e del Supremo artista.

Nostalgico romanticismo questo mio?

Bah!

È solamente quello che veramente credo nel produrre e fruire Arte in generale e quella “visuale” in particolare.

Ma torniamo al Nostro, sì, a Roberto, Roberto Cau, il mio amico pittore e ora artista-editore e, cos’altro!?...

«Senti, Robe’, senti!», sono stato a dirgli in un fugace occasionale recente incontro, «un giorno di questi ti vengo a trovare, ti vengo… specificatamente per sapere di più su questa tua produzione de I trittici, sì, proprio loro; sai, mi stanno frullando per la testa, mi stanno interrogando lo spirito, e… dunque, vorrei, vorrei proprio sentirti, capire qualcosa di più, vederli, “osservarli più d’appresso”».

È inutile dire l’ovvia sua adesione alla mia; e così eccoci nel suo studio, lì, nel sacro appartato dall’appeso iconico da una parte e dall’immerso editoriale dall’altra e che “a pila” è a fare da padrone…

Uhm!...

Aria di “cultura”, di “spirito”, di “umana verità”!

Avevo preparato una batteria di domanda da rivolgergli: appena due o tre fogli dattiloscritti (oggi diremmo “videoscritti”…), e avviata la fonoregistrazione dall’ormai onnipresente personale tecnologico… ed eccoci subito nel nostro sereno e sincero discorrere amicale.

L’acquisito documentale si è protratto per più di un’ora, ma si sarebbe potuto benissimo dilungare nei giorni successivi, tanto per l’interessantissimo portato valoriale estetico e umano dei dati offerti dalla pregevole viva fonte testimoniale, dei suoi tratti di storia sia personale che sociale e di intorno culturale della realtà territoriale locale di un tempo…

Ho ritenuto esaustivo l’acquisito poiché l’intento precipuo di questa mia era unicamente finalizzato a comprendere la genia Trittici; tra l’altro, sarebbe stato impossibile indagare minuziosamente la lunghissima produzione di Roberto e il suo complesso sviluppo che si snoda nell’arco temporale di un cinquantennio andando anche a contemplare dati di conoscenza non direttamente e adeguatamente gestibili da me medesimo, non fosse altro che per la mia diversa personale identità territoriale.

Non nascondo che, se pur cordiale e franco, il nostro dialogare a una prima mi era erroneamente parso stringato, ma poi nell’ascoltare più volte e negli ambienti più asettici del privato domestico la registrazione fonica mi si è rivelato, acquisito, nelle sue valenze più proprie del quanto cercato e atteso e che ora gli specifici contenuti sono a informare questa mia.

Particolare significazione hanno assunto le argomentazioni quando l’iniziale rigida strutturazioni sequenziale delle formulazioni si è via via sciolta: i richiami vicendevoli di affinità di contenuto al momento opportuno hanno costituire un tessuto unitario.

A ogni modo ritengo di poter serenamente affermare che, in coscienza e senza remore alcune, l’acquisito della fonte fonico-documentale elaborata in questo mio umile intrapreso costituisca un pregevole contributo offerto alla conoscenza e alla memoria di un autorevole frangente dello spirito creativo-visuale-identitario di queste nostre contrade.

L’imprevedibilità dell’arte

Chissà quante volte nella storia delle umane vicende sarà successo che la casualità, un apparente banale accadimento sia diventato stimolo per nuove considerazioni.

È l’eterna vicenda della “creatività” secondo cui “nulla si da dal nulla”: il nuovo è pur sempre esistenza di riconsiderazioni dello spirito che segue strane alternative, spesso non immediatamente evidenti.

Ognuno di noi, a ben guardare, può riconoscere nella propria esperienza questo semplice assunto tanto semplice quanto sfuggente.

«Roberto, perché a un certo punto della tua attività artistica, cioè a partire dal 1985, hai deciso di abbandonare quanto precedentemente esperito per addentrarti nella spiritualità dei trittici?», questo è stato il mio primo rivolto.

«Mah, che vuoi», è subito a dirmi facendo intendere una lapalissiana verità che con altrettanta solerzia è a precisarsi, chiarire, integrare, «io ero un paesaggista, ed era ovvio che sarei rimasto tale». Mentre l’ascolto è a pervadermi la sorpresa per l’inatteso: «Sì!», continua, «I Trittici sono ancora “paesaggio”, e la loro produzione non ha affatto interrotto il mio precedente pittorico che invece, se pur in modo intermittente, continuavano a darsi».

«Uhm!», era la mia nell’acuire ulteriormente l’ascolto.

«I Trittici, la loro realizzazione di fatto è stata un fortuito incidente tecnico di percorso che poi inaspettatamente si è evoluto, ha preso una piega tutta propria». «Avevo bisogno di ampliare la veduta, l’orizzonte di estensione del paesaggio; era, questa mia, una necessità “aerea”, dello spirito, ma anche una correlato spaziale, fisico di approntamento di un supporto pittorico dimensionalmente altro, che non quanto fino ad allora esperito…».

Roberto continua nella sua sincera rendicontazione. La voce è pacata, introspettiva, quasi una profonda preghiera recitata a se stesso e al sicuro mio attento e partecipato.

«Da sempre sperimentavo diversi supporti atti ad accogliere quell’impasto, quel connubio di tempera e acrilico: tele, cartoncini, legno compensato, faesite», è a precisarmi, «sì, dapprima mi occorreva un supporto che assorbisse subitaneamente il colore, l’abbozzo, la resa alla prima, così, per non perdere il “primum movens”, e poi, con altrettanta speditezza, campire e definire con l’acrilico, gustando la sua uguale dolce velocità di asciugatura».

Ed ecco la mia: «Eh, forse l’olio, la tecnica ad olio non ti va, vero? Ti rende irrequieto per i suoi lunghi tempi di attesa e…». «Sai una cosa!?», sono a confidargli, «anch’io ai miei tempi, specialmente da studentello, odiavo quella restituzione che, sebbene autorevole negli impasti (“ductus” modellato…), spesso fondeva le tinte ancora fresche, precipitandole nell’inevitabile “grigio”, spegnendo ogni necessità di vividezza, di incontaminazione dei colori che invece esigevano permanere incorrotti, così come usciti dal tubetto», e aggiungevo, «certamente le “giustapposizioni”, le campiture piatte, la linea di contorno colorata, arabescata, memore lezione “espressionista”, poi risolvevano tutto, ma sostanzialmente l’inconveniente dei tempi di attesa dell’olio rimanevano nell’insoluto, almeno per il mio essere, il mio sentire, la mia spiritualità che necessitava darsi prima che la “nozione” potesse prendere il sopravvento…».

Sapete, parlare con gli addetti ai lavori fuori dall’ordinaria quotidianità del vivere mi apre la mente e lo spirito, e mi fa amare ancor più la relazione umana, sociale, amicale e…

Boh!

Non voglio ripetermi, o forse sì!...

Ho sempre sostenuto, e sostengo ancora, che l’Arte, i suoi valori, il suo spirito è un vero toccasana anche per essere buoni cittadini, un buon relazionato di prossimità sociale attiva, fattiva e sincera.

Tramite l’esperito artistico, e il suo fruito, l’animo si ingentilisce, diventa più introspettivo, più disponibile al proprio e all’altrui essere, in una: agisce nell’amore, il vero motore di tutto il creato.

L’ho sempre detto, vero?

Uhm, c’è del sacro nell’uomo e nella sua espressione più propria: l’Arte, che a ben vedere è il più puro lascito testamentario del Divino in queste nostre umili membra.

Ma torniamo a Roberto.

«Sai, Giova’», è ancora a dirmi, «avevo scoperto, nel mio peregrinar esperienziale, che in fatto di “supporti” il “cartoncuoio” era proprio ciò di cui in quel momento abbisognavo: sì, era assorbente come desideravo, te l’ho già detto, noh!? Eh, ed era anche esigibile nella sua unicità di colore ocra aranciata che assolutamente volevo utilizzare quale intonazione di fondo dei dipinti, così, per procedere espressivamente per risparmio di campitura in modo che quel supporto medesimo potesse assurgere a pittura…».

«Robe’», ero a rispondergli, «quello che dici mi riporta indietro nel tempo, nelle mie prime acquisizioni di studio, quando di sfuggito leggendo una biografia su Matisse venni a sapere che spesso lui così come aveva paura della tela bianca nell’intraprendere l’atto pittorico, così poi non disdegnava di lasciare parti del dipinto non campite, ritenendo proprio il bianco e il vivido darsi della tela come parte integrante del dipinto stesso».

Certamente con più attente acquisizioni poi scoprii pure che già Michelangelo, nella sua “summa massima”, aveva utilizzato, per esempio, la vividezza cromatica del biancore dell’intonaco a vista in alcune parti pittoriche del “severo” (!) occhio del Creatore.

Bah!

Sarà, ora, appena il caso di rammentarvi un breve personalissimo episodio quando ancora giovane studente del corso di Pittura...

Proveniendo da un’umile famiglia operaia, nonché di tradizione contadina, pertanto non “figlio d’arte”, e vivendo nel periferico intorno della provincia italiana, lontano da quegli stimoli culturali che magari avrebbero potuto anzitempo principiarmi in un esperito pittorico più severo che non lo spontaneo autodidattismo del “fai da te”, allorché ebbi a iscrivermi a quella novità di prosieguo formativo extraprovinciale… ecco l’inatteso comparire di un “lui” nel grande accogliente quotidiano: un vecchietto arzillo, basso, un po’ in sostanza; di carnagione chiara, a volte chiazzata di roseo; il rubicondo acceso del volto ulteriormente animato da occhi chiari, forse azzurri; la voce pacata, quasi da sussurro, e sgozzata dall’emotivo dell’intrapreso introspettivo dello specifico partecipato professionale a noialtri già stanchi animi di una giovanilità distratta... Il suo avvolto era nell’ordinario preferenziale di un abito in lino grigio, distinto, e portato con grande antica dignità...

La sua, nei nostri confronti, poteva esser un “uno a zero” e più; sì, perché l’Arte, la Pittura erano state ed erano la sua vita: la sacralità di una vita ormai quasi tutta vissuta e evidentemente piena, da essere tramandata nella spiritualità che l’aveva accompagnata anche nel drammatico esperito dell’ultimo conflitto mondiale.

Ci partecipava che proprio in quel “dannato” momento della Storia lui aveva per un frangente pure trovato degno umano accoglimento presso una protetta, anonima e riservata locale comunità monastica laddove il suo ricambiato era stato l’esperito pittorico più commosso e sacro, e che trovava come contropartita profonda laboriosità da quegli attenti animi celestiali, tant’è che un giorno ebbe pure a volerci caparbiamente condurre in quell’incantato territorio tanto riservato, silente e inaccessibile quanto ora pienamente inglobato nel frenetico intorno cittadino, così, per farci assaporare de visus il gelosissimo e più che unico patrimonio pittorico ivi accolto e di una tradizione più lunga e identitaria di questo nostro negletto territoriale nazionale.

Dinnanzi a un sopravvissuto e sconosciuto (?) Ribera, dinnanzi ai suoi vividi rossi dalle sacre vesti appena toccate dallo spirito, non capivamo la compartecipazione commossa del Nostro che ora spiegava, e ora silente si prostrava quasi dinnanzi alla Divina personificazione.

Va beh!

Sì, perché poi tale atteggiamento spirituale nei confronti del materico, del fare pittorico, l’avremmo ritrovato nei suoi appena percettibili, discretissimi e rispettosi interventi sui nostri sforzi quotidiani: il socchiudere gli occhi accompagnato da un occasionale chinare del capo e distanziarsi dalla superficie della tela di appena un esteso di braccio armato di pennello intriso da quel leggero cromatico che avrebbe fatto la differenza al quid iniziale; il portamento silente; lo sgozzato risposto a chi gli avrebbe osato rompere l’incommensurabile sacralità del fare che in lui in quel frangente si faceva vita, alito Supremo...

Quante sottese incomprensioni, quasi da scherno, erano i molti distratti didattici del nostro intorno, ma non certamente del mio più personale che, se pur escluso dalle referenzialità più dirette di quella mistica “maestria”, assisteva timoroso e riflessivo a ogni suo darsi all’altrui più privilegiato, seppur da questo giammai ricambiato, non fosse altro che per la superbia di una giovinezza che nulla concedeva oltre il proprio brio.

Eppure, dirò, i miei reiterati timidi e insistenti richiesti di un suo accorso daranno il “la” a tanta parte del personale sincero e genuino prosieguo autonomo dell’esperito sempre riconoscente.

Fu così quella volta in cui Al circo (la mia dolce pena che da qualche giorno mi impegnava senza alcun riposo nel suo adagiato da cavalletto) il lume della sacralità solutiva di un eminente degnato del Nostro ebbe l’esempio più eclatante di cosa potesse essere utilizzare il supporto pittorico nudo e crudo come parte di un restituito espressivo e cromatico.

Sì, per me fino ad allora ogni spazio della superficie della tela era considerato “da campire”, qualunque fosse l’intrapreso.

Bah!

Mi stavo dimenando con un’ultima e incomprensibile lacuna del supporto: la tela nel suo biancore non ancora soluto.

Un sollecitato più che insistito, quasi da perseguitato corteo regale alle spalle del Nostro, ed ecco finalmente il suo intervento al mio capezzale…

Al solito l’eminente è silente; guarda più volte quell’intrapreso insieme cromatico; sembra dubbioso, o che!?

Non capisco, ma non oso…

Ancora un po’, e, ed ecco il suo stendere, quasi senza guardare, la mano sul mio pennello lasciato lì sulla magna tavolozza, affondarlo appena in un non so cosa di cromatico e… un tocco, un solo tocco repentino e via!... via!

Sì… e lui si allontanava, si allontanava con un silente voltare di spalle.

Sono deluso, ma anche sorpreso: la lacuna, il biancore della tela è ancora lì; non oso… non so cosa fare; sono disperato.

Mi faccio coraggio, il coraggio della disperazione (?!), e: «Prof, professore, Pro’, mi scusi, mi…». Lui non mi degna di alcunchè e prosegue per il suo, tra i cavalletti, i cavalletti altrui; si guarda attorno e va oltre.

Ma non demordo, e così sono nuovamente a sollecitarlo; ancora un po’ e finalmente il suo voltarsi, interrompere quel silente e imperterrito che quasi come un evangelico riferito insistito richiesto di giustizia di una vedova al cospetto del giudice è a proferir un semplice e sufficiente: «Che vuoi!». Sono costernato, e timidamente, molto timidamente: «Prof, il mio, il mio lavoro, il mio dipinto!...», e lui: «Che c’è, cosa!?», ed io, molto sommessamente: «Prof, Pro’, c’è, c’è una lacuna, c’è ancora una lacuna ancora da colmare: il bianco, il bianco della tela, sì, il…», e lui senza alcun scomposto, pertanto con una naturalezza e pacatezza terribile: «È finito! È finito!», mentre io, dal mio più sorpreso e preoccupato: «Ma, ma… è da compl… completare, c’è, c’è il bianco della tela, il bianco “a vista”!».

«Che vuoi!... È finito, è finito così!», è la sua risolutiva.

Me ne tornavo al mio col cruccio dell’incomprensione, quasi l’essere quel suo corrisposto una non curanza verso il richiesto.

Sarà con gli anni, solamente molto tempo dopo ch’io avrò saputo assaporare quella “lacuna”, il suo valore di un inestimabile esperito formativo di vero gusto estetico, di necessità.

Eh!

Ma Roberto, Roberto Cau, dove l’avevo lasciato!? Attende ancora ch’io ritorni dal mio inebriante dispersivo memonico della passata giovinezza…

E sono nuovamente da lui; mi partecipa che la sopraggiunta necessità espressiva di pervenire a una spazialità paesaggistica più aperta, estese, quasi da memore “cinemascope”, è stata la via maestra della genia “Trittici”, e che il contemperare le dimensioni di reperibilità commerciale di quell’amato ritrovato (il cartoncuoio, standardizzato nel canonico formato di 72 x 104 cm) con il richiesto di quella nuova proiezione dello spirito sarà il vero suggello del trino restituito.

Di qui, l’alito creativo, il suo: “E perché no!? Perché non affiancare più pannelli-supporto e, e…” . «Di li a poco», è ancora a dirmi, «”sono andato a nozze”: un unico tema paesaggistico fisicamente parcellizzato in pannellature-supporto giustapposte sarà la solutiva che ancor più si suggellerà nella naturalezza del costellato dorato e finemente plastico intagliato di una cornice-telaio di primissimo piano e pronta a proiettare ogni realtà dal di qua al di là dello spazio».

Sarà questa la senziente corda cromatico-formale Cau.

Un fraintendimento

Devo essere nuovamente sincero, sì, perché questo citato partecipato di Roberto in un attimo è ad affondare ogni mia primiera aspettativa che voleva la genia dei “Trittici” nella necessità dell’autore di ricorrere al “sacro”, alla spiritualità storico-religiosa propria veicolata da quella simbolica partizione trina ulteriormente trasposta nell’aureo e fine incorniciato limite e principio di ogni umano essere.

Sarà poi il mio necessitato osservato e puntuale richiesto che farà dire al Nostro: «Ci sarà pure una religiosità nel mio espresso: l’ordinaria considerazione che ogni vero vissuto paesaggistico trasmette nel suo restituito pittorico sacralità, misticismo e assolutezza».

Insomma, è, quella di Roberto, la religiosa laicità propria dell’Arte, che non ha certamente bisogno di una “dottrina” della spiritualità per manifestarsi alla coscienza…

La dimensione dello spirito è di per sé dimensione religiosa.

Ma il crescendo del mio fraintendimento era stato pure il fatto che lui, Roberto, mi aveva riferito che per esigenze di trasporto i suoi trittici potevano essere richiudibili, tanto perché dotati di cerniere laterali che a mo’ di ante avrebbero fatto addossare gli scomparti laterali su quello centrale; la cosa mi aveva ulteriormente proiettato nella convinzione di un’intenzionalità creativa dell’autore in linea con quanto da me originariamente atteso...

Dirò di più: avevo altresì pensato e cercato un’evoluzione più articolata delle cornici, magari con profusioni di pinnacoli, guglie rimandanti alle architetture di quel creduto tempo altro.

Tale proiezione mi era sembrata averla finalmente rinvenuta osservando la produzione, temporalmente isolata… di tre suoi trittici (?) del 2018-19, lì, sulle pagine del catalogo cartaceo che da anni cura di sé con dovizia di particolari (come pure sullo specifico sito web editoriale), e invece no!... Nulla di tutto ciò; sì, perché alla mia specifica domanda lui, Roberto, subito è a rivolgere lo sguardo sulla parete dietro alla scrivania che lo accoglie durante il nostro dialogare, e con la solita pacatezza che lo caratterizza ecco il suo alzarsi: indicare tre quadretti, quelle solite cianfrusaglie che avrebbero fatto la gioia magari di mia madre e mia zia… e forse più lontanamente pure di una “Nonna Speranza…”; trattarsi di cornicette devozionali o similari in cui il kitsch originario avrebbe prevalso se non ci fosse stato l’intervento inusuale di una riconsiderazione pittorico-creativa direttamente esperita dal Nostro...

Due di quelle tre cornicette, perché di questo sostanzialmente si trattava, erano più piccole dell’altra che invece poteva consistere in un formato di circa 20 x 30 cm.

Erano cornicette dorate, atteggiate a trittici di una “osservante” tradizione mai sopitasi nel volgo...

Roberto ora accenna a qualcosa, ma non lo seguo: non capisco quelle minuterie cosa centrino col nostro riferito più aulito (!?).

Boh!

Sono così accecato dal mio intento inquisitorio che ancora non realizzo il contenuto che lui mi vuole partecipare e che, sinceramente, non è l’oggetto del mio attentivo che ora invece si sta indirizzando proprio su quel dorato ligneo che così minuto quasi scompare tra le sue mani e che per un attimo mi era sembrato essere la cercata mia articolazione di coronamento decorativo.

Sì, ma ancora non capivo: Roberto parlava del suo intervento pittorico, mentre io ero con la mente altrove, non capacitandomi che quelle minimalizzazioni erano ancora “suoi” trittici.

Uhm!...

«Ma, Roberto, scusa», sono subito a dirgli, «… e, questi aggeggi cosa mai hanno a che fare con i tuoi trittici!? E poi, scusami ancora, non ho gli occhiali (ero a distanza…), dimmi, vedo, anche a far mente locale, che lì, all’interno di quei micro scomparti c’è... cosa… cosa c’è!?... ci, ci sono delle macchie, delle… delle picc… sì, dei piccoli “scarabei”, ma, ma…», ero ovviamente a chiedergli lumi su questo mio cortocircuito.

«Eh, quella degli “scarabei”, dello “scarabeo sacro” è una lunga storia che è cominciata nel 2005…», mi dice, mentre io ero subito a rintuzzarlo: «Sì, certamente… ma per ora non sono interessato a questo aspetto tematico, magari lo riprenderemo in un altro momento, sì, in un altro, un altro più specifico…», lasciando scemare la cosa… «Il fatto è», continuando nel mio, «che osservando il tuo catalogo mi ero convinto di una evoluzione espressiva delle cornici dei trittici, in consonanza anche col mio originario fraintendimento… e ora invece scopro che quei trittici altro non sono che, che… insomma banale roba commerciale di chincaglieria…».

E lui, nella sua ovvietà: «Sì, sì, ma c’è il mio intervento… lo, lo “scarabeo”…», mentre prontamente ero a ripiegare, «Si ma sono oggettini da muro, seriali quadretti da muro, tipo “souvenir” santantoniani e simili…», come dire: dell’ordine della mai dimenticata sfera vitrea piena d’acqua con all’interno la riproduzione miniaturizzata del santo o del santuario e che capovolgendola ecco comparire un candido movimentato precipitando nevischio (!)…

Ahihai!...

«Ehi, Giova’», è subito a chiarirmi, «c’è tutta una storia dietro a questa situazione…», lasciando intendere una vicenda veramente incredibile…

È sempre quella… la creatività che può sgorga dall’inatteso…

«In merito ti racconto solamente un aneddoto, sì», e così Roberto comincia la sua, «mi trovai lì, vicino a… in quel negozietto di antiquariato… nulla di particolare; curiosavo… e, forse, forse cercavo pure qualcosa, non ricordo, quand’ecco, ecco lo sguardo (lui usa il termine “inciampare…”) cadere su degli oggettini, su delle miniaturizzazioni lignee di trittici; bah!... immediatamente sono stato attratto, rapito, rapito proprio da quel loro articolato sagomato di cornici dorate, sì, proprio così, e… non certamente dai santini effigiati a stampa negli scompartini…». «Non saprei, mi suggerivano qualcosa quei, quelle…», e proseguendo con voce sommessa, «subito ebbi a rivolgermi all’antiquario, e: “li compro, li compro tutti io quei tre… io…”». «Beh, Giova!», mi precisa, «torno a casa e, e…». «Insomma», sono a dirgli, «hai dipinti gli “scarabei”: hai sostituito pittoricamente i santini con gli scarabei, i tuoi “scarabei”, gli scarabei “sacri”; uhm!...», e ancora, ironicamente, «se quei trittici fossero stati opere d’arte avresti rovinato tutto».

Roberto mi guarda, ma non comprende il senso della mia, tanto perché assorto nel rivivere quella sua travolgenza...

Allora corro subito ai ripari: «Beh, Robe’, dopotutto anche anticamente a volte usavano ridipingevano delle opere altrui: sotto la pellicola pittorica di tante tavole medievali si sono trovate pitture altre, sì… altre…».

Insomma, mi ero salvato in “calcio d’angolo”.

«Ma, ripeto, per ora non voglio sapere nulla della genesi di questa nuova tua tematica, degli scarabei…», sono a precisargli.

Eh, ma lui una cosa ancora me la vuole dire, sì, proprio così: «Beh, “Giovi’” (alla sarda!), in un batter d’occhio ho ridipinto, contemporaneamente, tutti e tre i trittici, uhm!» (Figg. 1, 2, 3).

Fig. 1 - Uomini-scarabei-sacri, 2018

Fig. 2 - Sacri-uomini-scarabei, 2018

Fig. 3 - Uomini-scarabei-sacri, 2019

Questa dell’urgenza pittorico-creativa di Roberto e della sua instancabile dedizione da sovraccarico produttivo mi ha sempre colpito: già nel narrarmi della genesi del suo amore per il disegno e la pittura quando ancora in tenera età e poi dell’ulteriormente adolescenziale allorché pur di placare quella travolgente necessità espressiva a volte non disdegnava di sottrarsi al forte richiamo amicale dei pari.

Ciò per certi versi mi ricorda il mio similare personale e “strategico…” posto in essere quando impegnatissimo negli studi più adulti…

Roberto mi aggiunte ancora che: «Quella dello “scarabeo”, solamente per dirne una, è iniziata col restituito che vedi lì (mi sta indicando, nello studio che ci accoglie, un cavalletto sul quale è un piccolo dipinto su tela), e… appena l’ebbi finito, il giorno successivo e in una sola serata, “tutto di un botto”, ne ho dipinti ben venticinque….», e, quasi con incredibilità, rivolto a se stesso, «che storia… che assurdo!…».

Resto stupito e silente nell’ascoltarlo…

Tra esigenze espressive e committenza

Assolta questa pacificazione, “quasi” che ce ne fosse stato bisogno… ecco ora una mia successiva: «E, Robe’, dimmi: il tuo primo trittico risale al 1985, ma perché nell’arco temporale in cui hai realizzato tutta la serie dei trittici ci sono delle interruzioni, ad esempio dal 1986 al 1990, dal 2002 al 2005…».

Segue un breve silenzio; poi con un cenno di ironica risata lui è a palesarsi: «Bah, che vuoi, mica sempre potevo avere voglia di dipingere trittici (capisco, la sua poteva pure aver avuto momenti di stasi, riflessione, tanto perché la creatività non è mai un fatto di mera meccanicità produttiva, quanto, invece, qualcosa che viene, deve venire, da una reale profonda esigenza interiore, problematizzazione dei contenuti oggetto d’attenzione, d’interesse)», e ancora, « eh, i trittici ogni tanto me li commissionavano appositamente, me li richiedevano…».

Uhm!...

Ed ecco allora ancora un aneddoto, una sua.

«Mi trovavo dal mio corniciaio di fiducia; l’ avevo incaricato di incorniciarmi un trittico (uno di quelli cui alla produzione del 1985…). I tre cartoni che lo componevano erano per terra, tanto per avere la considerazione del tutto e del relativo da farsi; entra un conosciutissimo e facoltoso nostro concittadino; saluta; si guarda attorno, un attimo di silenzio e, e al mio cospetto: “Me li metti insieme!?... (ovviamente si riferiva ai tre fogli che ivi giacevano separati l’uno dall’altro)”, manco il tempo di adempiere alla richiesta che così, a bruciapelo, dalla sua è a pervenirmi un ulteriore risoluto: “Quanto ne vuoi!?”; sono colto di sorpresa, non ho parole, dunque sparo a caso… e lui, in seduta stante, ecco staccarmi un assegno; resto senza parole, incredulo… Poi per conto proprio ha provveduto a farsi incorniciare il tutto con una “corposa” personalissima cornice argentata.

Quel trittico tutt’ora fa bella mostra di sé nel salone della sua dimora…».

Continua Roberto: «Avrebbe potuto scegliere la cornice di un altro mio trittico (il primo della serie?) che già era disponibile lì, dal corniciaio e che era pronto per essere da me ritirato, ma quell’ estimatore ebbe a provvedere da sé, diversamente, e, dirò di più, rivolgendosi pure a un altro corniciaio dato che quello di mia fiducia non disponeva di un tale particolare esigito alternativo».

Questa è solamente una delle tante storie che coronano il bramato richiesto committenziale.

Eh, ma un’altra curiosa circostanza è parimenti illuminante il quesito che avevo rivolto al Nostro.

Sì, si tratta del trittico La rosa camuna (1998).

Quando ho sentito quel titolo ho avuto un sobbalzato, un moto d’animo…

Dei Camuni, degli antichi abitanti della Val Camonica, mi sono interessato tantissimi anni fa, ed io medesimo avevo pure avuto la necessità di visitare “de visu” quel loro particolare comprensorio dove le testimoniante litiche incisorie del Paleolitico e oltre la fanno da padrone.

Era, il mio, un attentivo specificatamente legato alla giovanile personale attività calcografica…

Così era ovvio che andassi a indagare un po’ più d’appresso sulla storia di questo dipinto che ora Roberto mi illustrava rinsavendolo anche dal più vivido mnemonico.

«Mi trovai a far visita a dei parenti che ho in “Continente”, in Lombardia o giù di lì», è a dirmi, «e… nel cogliere l’occasione allargai la visita alla conoscenza del territorio circostante…».

«Nel concludere quell’intrapreso ebbi a soggiornare in un albergo di Borno, in provincia di Brescia». «Nel discorrere col gestore, una persona di pregevoli capacità imprenditoriali e squisita nel dialogare, nonché sensibile ed empatica, pertanto attenta alle esigente del cliente e al suo essere, ecco parlargli della mia attività artistica».

«Per rendere più concreto quanto gli andavo esplicitando tirai fuori dalla borsa alcuni depliants e cataloghi della mia produzione artistica, che pur sempre in qualche modo ero a portarmi appresso».

«Sfoglia questo, e vedi quest’altro, che ecco quell’uomo: “Senta, me lo farebbe un trittico, sì un… così, per il mio locale, lo voglio tenere esposto qui, nella sala… per qualificarla ulteriormente”, e aggiungeva,”faccia lei, faccia quello che vuole, faccia…”».

«Accolsi la commissione, lì, “su due piedi”», prosegue Roberto, precisando, «avevo avuto, come si suole dire “carta bianca” per realizzare quanto richiesto; non mi era stata data né un’indicazione tematica, né avevamo pattuito un prezzo per il dovuto». «“Pensa, Giova’...”», mi aggiunge considerando la piena fiducia ricevuta da quel committente, « e “così, “sulla parola…”», poi prosegue, «e sono di rientro in Sardegna, nel mio studio».

«Nel considerare cosa fare e cosa non fare abbozzo l’idea creativa; la definisco abbastanza, anche col colore, e subito sono a chiedermi “Ma, che titolo, che titolo dare a quel lavoro, che!?…». «Un attimo di riflessione e: “Bah! La rosa camuna, sì, La rosa… dopotutto era il nome del locale, di quell’hotel, no!?”».

Roberto mi riferisce che distrattamente nel suo intrapreso aveva già tratteggiato un paesaggio, sì, ma “sardo”, Uhm! Uno di quei soliti che da sempre albergano nel suo più intimo identitario.

«Eh, ma ora bisognava cambiare tutto», è a precisarmi, sul che cosa ebbe a pensare e fare, e continuando, «giusto il tempo di documentarmi un po’ sullo specifico di quelle identità altre che ecco la comparsa, nel bel mezzo del trittico, sul lastricato del pergolato rappresentato… un simbolo, il simbolo proprio di quella cultura prealpina: “La rosa”, “la rosa camuna”».

Distrattamente (?) Roberto nel suo riferito ha per un attimo fatto esclusivamente proprio quel simbolo…come riferito all’identitario sardo (… quello della “Pintadera…”) che tanto contenzioso pare aver a suo tempo generato tra le diverse istituzioni al di qua e al di là del Tirreno…

Sarà il mio pronto intervento a chiarire le similarità simboliche che in una cultura più ampia, ma pur sempre “unitaria” della genia umana è rinvenibile ugualmente in ambiti territoriali diversi (!?).

Bah!

Insomma, ora quel simbolo, e con un paesaggio d’orizzonte più consono alle afferenze iconiche prealpine di destinazione, è a connotare la restituzione pittorica del trittico commissionato.

«Giova’», ora è a riferirmi con commosso orgoglio Roberto, «quel trittico lo feci recapitare direttamente al destinatario senza che questi avesse preventivamente voluto visionato il bozzetto e quant’altro; lo accolse in toto nel suo essere, senza alcuna riserva, e pure con grande soddisfazione…».

Che dire, non trovo prole nell’ascoltare la narrazione del Nostro confortata anche dall’apprezzamento della documentazione iconica di quella produzione.

«I miei trittici, sono presenti in tutta Oristano e provincia; erano richiestissimi», precisa Roberto, «…e pure nella Penisola…», e conclude, «l’ultimo è a Roma, l’ho realizzato nel 2007 per il committente…». «Oggi per me il discorso “trittici” è chiuso, è esaurito, pur rimanendo nel cuore; così come, ripeto, non ho più bisogno di ricorrere al cavalletto, ai pennelli, ai colori e alla tela per esprimermi…».

Eh, aggiungo io, “Ma questa è un’altra storia ch’è tutta ancora da scrivere… se sarà mai compresa nel suo reale portato e testimoniato identitario!?…”.

Mah!

È quanto aleggia amaramente nel Nostro che sente sempre più pressante l’onere di un discorso altro ormai proiettato con “tanti dubbi” verso il nuovo generazionale e istituzionale anche conterraneo.

Tema, problema e varietà di costanza

Osservando l’intera produzione di Trittici di Roberto Cau emergono un’infinità di considerazioni che dal puro formalismo iconico poi prontamente sono a proiettarsi nei più svariati campi dell’infinita tassonomia dello spirito.

Il tema costante, “il pergolato, il paesaggio, e…”, è un pretesto per dipingere, ma il suo dipanarsi, farsi, diviene dialogo dell’autore col sé più intimo e con l’intorno oggettivato in parvenze che sono subito a divenire credo filosofico, etico, morale, esistenziale, sociale, affettivo-emotivo e chissà quant’altro a e per una sensibilità attenta.

Ho chiesto a Roberto, come mai nei suoi trittici è assente l’iconografia umana, la figura umana, intendo.

La sua risposta è stata serena e immediata: «Bah, non ho bisogno di quella presenza; non ne ho mai avuto bisogno: io sono un paesaggista, ho iniziato a dipingere paesaggi fin dall’infanzia, cosi, spontaneamente, con una comunissima scolastica scatola di acquerelli a pastiglie seguendo il mio più immediato istintuale e pur sempre immerso nell’intorno reale dalla fenomenologia “visiva” della vita: colori, forme, odori che col tempo poi si sono sedimentati in sentimenti, “anche” inconsci, e senza mai perdere quell’approccio estetico che nel suo urgente darsi rifugge dal convenzionale, dal consuetudinario, dall’appiattimento della nozione».

Sembrerebbero parole ed espressioni “fatte” le sue, di “circostanza”, eh, ma non sarà così quando si analizzano attentamente le questioni più chiaramente emergenti dalle caratterizzazioni qui da lui tramutate in parole.

Una cosa che da tempo s’ imponeva nell’osservare questa produzione del Nostro è stata quella che tutti i Trittici presentano una medesima strutturazione compositiva.

Dal primissimo piano della cornice-finestra lo sguardo corre, s’ immerge verso un orizzonte centralizzato e centralizzante.

La convergenza prospettica offre il destro a questa attentiva che se inizialmente è sostenuta da obbligati strategici fili ottici di convergenza verso un unico punto di osservazione, poi diviene “aereo” spazio cromatico, quasi bagliore della vita, summa acquietante di conquista di ogni sentimento e considerazione esistenziale in una incontaminata natura dove il cielo, il mare e la terra, quest’ultima nella sua lussureggiante spontaneità, la fanno da padrone.

Il cielo, ora anonimamente sereno (Il grande pergolato, 1985; Il bouganville e le colonne, 1995) e ora carico di fragori cromatici dalla tavolozza intensa, calda, con fini accordi di tono e di tinta (La rosa camuna, 1998; Le panche di pietra e l’arco, 2000), diviene prosieguo e conclusione espansiva di quanto intrapreso nei piani-quinta precedenti.

Ai suoi piedi una sparuta striscia, quasi sempre dal cromatismo inquieto, bigio, fa da spartizione all’immediato antistante naturalistico, nuda natura arenile o ripale rigoglioso spontaneo mediterraneo.

A tal proposito ho chiesto a Roberto come facesse a concepire, a descrivere quelle infinite variazioni fitoformi; e lui, con la sua solita spontanea ovvietà, mi rispondeva: «Mi viene così… non saprei: descrivo quelle fantasie formali… le invento, non sono attinenti ad alcun dato di realismo retinico».

«Eppure», sono subito a dirgli, «quelle essenze sono più vere del vero: sono il riconoscere quel nostro particolarissimo intorno naturalistico con i suoi inconfondibili colori, odori, i suoi selvaggi silenzi che tanto sedimento hanno nell’animo di un indigeno (come lui, Roberto)».

C’è, poi, un valore compositvo-formale-spaziale intermedio nei trittici del Nostro: la presenza di un evidente lastricato-pavimento, nonché l’innalzato ritmico di sostegno di un uguale onnipresente pergolato.

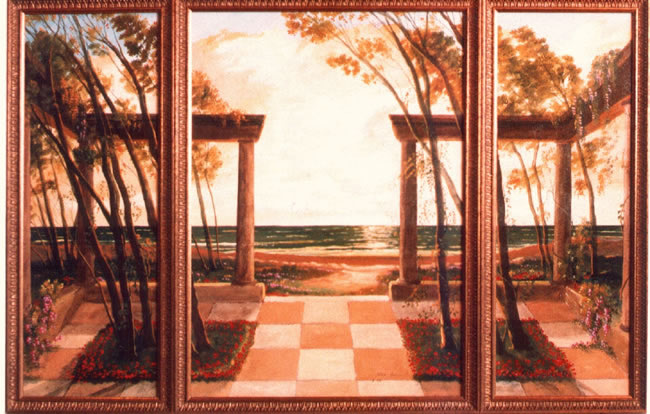

L’iniziale “umile” ordito di un riconoscibilissimo autoctono pavimentale (particolarmente presente nella produzione degli anni ’80: in Il grande pergolato e le giare, 1985; Il grande pergolato,1985) diverrà, nei trittici successivi (Il bouganville e le colonne, 1995; Le panche di pietra e l’arco, 2000; L’arco e la ciotola, 2001), maturità tematico-espressiva, austerità “classicità”, geometrismo e accordo cromatico quasi da tarsia.

All’interno di questo secondo piano prospettico si sviluppa il vero e proprio tema poetico dal gusto compositivo dove la Natura si fa “progetto”, idealità: “giardino”; giardino come proiezione di ogni intento ristoratore.

È qui che la libertà dell’artista si fa immaginazione creativa.

La cultura, la storia, l’umana presenza si oggettivano nelle sostenute spazialità architettoniche proprie di un pergolato e dell’altrettanto articolato decorativo pavimentale dove la modularità cromatica si completa di simmetrie compositivi d’unità formali (la giara e/o sue varianti anulari: ciotole, aiuole…).

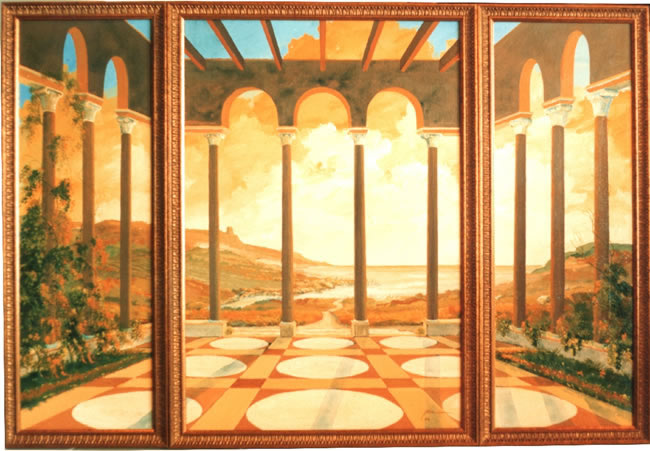

L’elemento ritmico-curvilineo è altresì sempre presente in quell’aereo voltato. ora appena percepibile in filamenti strutturali (Il pergolato, il mare e il lastricato, 1990; I muretti, le giare e i fiori, 1991; Il pergolato ad archi, 1994), e ora corposamente architettonico (Arcate, aiuole e rampicanti, 1995; e ancor più, di una austera classicità, in: Archi, colonne e rombi, 1997; L’atrio, 1997).

Il rapporto formale e tematico tra la teatralità della spazialità mezzana e il disteso orizzonte di sfondo (dall’aereo sempre più alto della metà del campo visivo) diviene inconscio contrasto che catalizza l’attenzione del riguardante proprio verso quella costruttività architettonica.

Anche il mio quesito relativo alla genia di tale austera presenza classica trova Roberto rispondere a una inconscia necessità espressivo-decorativo-compositiva attingente a dati di conoscenza storica di fantastasia.

Colonne, archi, trabeazioni, muretti di delimitazione, scacchiere pavimentali bicrome decorative, anche a raggiera; aiule, giare, ciotole saranno l’universo di questa teatralità sempre e comunque maritata da un tenue ovvero sostenuto avvolto naturalistico (garbo arbustivo o rampante floreale) che si fa architettura vivente.

C’è indubbiamente un restituito scenografico, aulico, imponente nella produzione dei Trittici di Roberto Cau; c’è un coinvolgimento dello spettatore che appena timidamente affacciatosi dal plastico realistico della cornice di primo piano subito è condotto nella dimensione dell’anima, nel vivere ogni momento formale e cromatico come profonda poesia, Eden di un’età perduta e quasi ritrovata, se pur per un frangente, quello che solamente l’arte sa offrire, nella sua universalità d’amore.

La progettualità ideativa

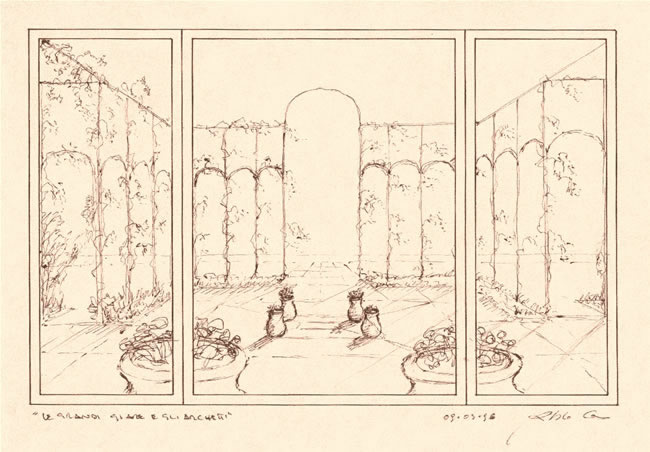

Ogni creazione del Nostro è sempre accompagnata dalla preliminare necessità di fermare il “primum movens” ideativo; tale urgenza si concretizza in una restituzione grafico-bozzettistica.

A una prima, i bozzetti nel loro ortodosso essere sanguigna/seppia su fondo cartaceo avorio inconsciamente rimandano a qualcosa di lontano nel tempo, arcano, quasi un sogno, quello dei ritrovati albori latini laddove il disegno è fonte ineguagliabile di maestria preparatoria a un successivo compiuto.

Sì, nell’osservarli ho subito avuto la sensazioni di trovarmi dinnanzi a dettagliatissimi cartoni e “sinopie”.

Ogni particolare compositivo e formale risulta curato fino all’inverosimile, tanto da diventare già di per sé colore, specialmente nelle intensità modulari e negli andamenti dei tracciali lineari.

Nessuna campitura acquerellata o evidente tratteggio è, nessun massivo, che evidentemente è demandato al successivo restituito pittorico definitivo dell’intento.

Devo ammetterlo: più volte mi sono incuriosito nel confrontare la composizione didascalica del bozzetto con l’operato pittorico corrispondente, tanto per capire quanto l’autenticità artistica di Roberto potesse essere matura.

Ebbene, proprio dai pentimenti, dalle sue riconsiderazioni realizzativo-pittoriche ho potuto apprezzare quanto ricercato.

Ad esempio, in Le grandi giare e gli archetti (del 1996) le necessità espressive del fare pittorico portano opportunamente il Nostro a variare il numero e la disposizione dei piccoli vasi centrali,come pure a estendere lateralmente il campo pavimentale con l’integrazione di altre aiuole.

Anche in La palma e le aiuole (del 1995) si nota, nel numero e nella restituzione prospettica delle arcate dell’intelaiatura del pergolato, una riconsiderazione pittorica.

Eh, ma interventi ancora più significativi è dato riscontrare in tanti elaborati pittorici rispetto ai relativi bozzetti ideativi.

L’aereo frastagliato vegetale è reso con una costante micro ritmica grafica che nel suo addensarsi e rarefarsi crea i valori plastici di una spazialità altra e complementare tanto necessaria a sostenere l’impalcatura dell’artificio prospettico delle convergenze lineari.

Per ogni ulteriore considerazione in merito rimando, dunque, all’apprezzamento diretto del lettore che meglio di questa mia saprà trovare con la propria sensibilità corrispondenze o differimenti espressivi che il Nostro nel suo operato avrà posto in essere.

Alcune letture

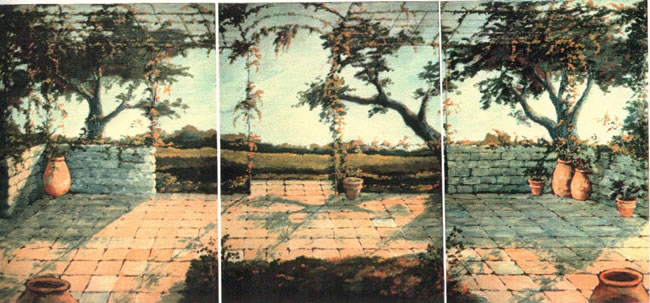

· Il grande pergolato e le giare

· Il grande pergolato

È, Il grande pergolato e le giare (Fig. 4), uno dei primissimi trittici di Roberto Cau. Colpisce, di questo restituito, l’umile realismo (?) del lastricato; potrebbe essere un lastricato di tanta parte di queste nostro intorno identitario. I litici riquadri, consunti o appena sbozzati, sono, nel loro solingo silente, battuti da un caldo radente bagliore dorato, magari da primo meriggio estivo dove la calura è padrona. Il complementare arboreo nel suo tortuoso proteso apre a un tenue squarcio aereo quasi completamento di quella quiete già annunciata nell’appena antistante piano prospettico. Le fronde nell’originario accordo di tinta col cielo e nel virgolato tocco modulano cromaticamente il prosieguo del litico spiazzo divenendo anche limite, quinta oltre la quale uno schiacciato e inviolato mediterraneo ristora ulteriormente lo spirito nei suoi tenui muschivi arbustivi. È il silenzio, la quieto, il sospeso di una spiritualità semplice a offrirsi in questo rubato ritaglio appena tinteggiato da un fresco ombreggiato e presenziato dall’ancora solingo disposto di unità formali tanto care al Nostro: le giare, qui connotato più proprio dell’umano essere, assente e al contempo presente.

Questo dipinto trova una certa aura di consonanza con Il grande pergolato (del 1985) (Fig. 5). Entrambi i restituiti presentano un similare lastricato, sebbene cromaticamente più scarno in quest’ultimo; evidenziano, altresì, il riconosciutissimo muschivo identitario mediterraneo (nel primo molto meno rappresentato e ricercato) e l’esteso aereo di sfondo, nel secondo, che grazie anche a una veduta più ravvicinata è di maggiore respiro espressivo, quasi profondità dello spirito.

Fig. 4 - Il grande pergolato e le giare, tempera verniciata su cartoncuoio, 230 x 110 cm, 1985.

Fig. 5 - Il grande pergolato, tempera verniciata su cartoncuoio, 230 x 110 cm, 1985.

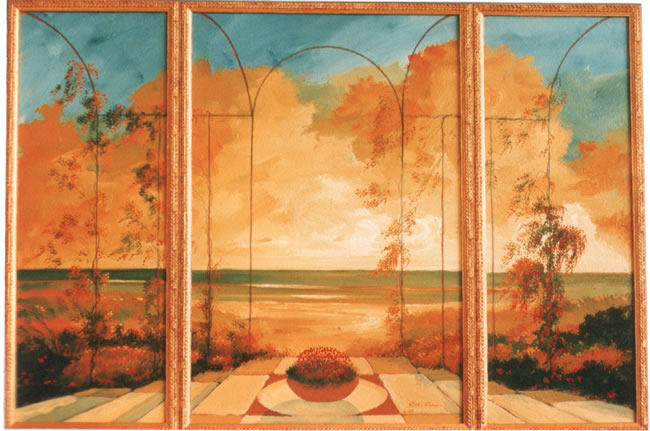

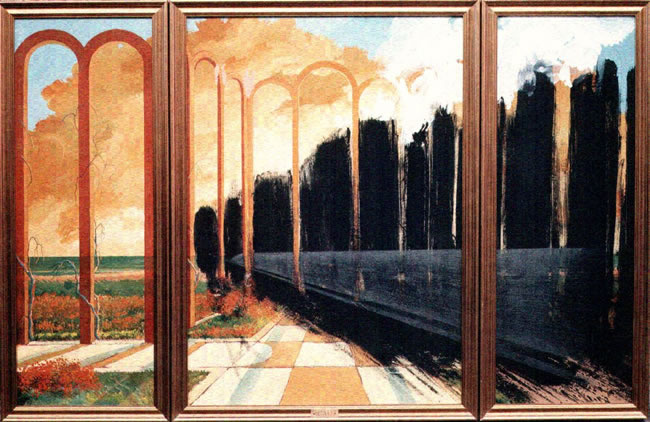

· Gli archi trasparenti e la luce

Gli archi trasparenti e la luce (Fig. 6) è uno degli ultimi trittici eseguiti dal Nostro. Le grandi curvature prospettiche di delimitazione in orizzontale del portico arcuato del piano intermedio del dipinto rendono pienamente quanto già ho avuto modo di dire circa una certa scenograficità rinvenibile in alcuni di questi restituiti pittorici, quasi una “cinemascope” del campo visivo. La delicata fredda intonazione celeste-violacea che pervade l’intera soggetto viene ulteriormente esaltata dalla luminosità delle velature con le quali il portico si dà nella sua corporeità evanescente da acquerello. I ritmici intervallati delle quattro antistanti aiuole a spicchio suggeriscono una forte attentiva convergenza centrale inversa, quasi che il punto di vista dell’intero impianto compositivo sia più da cercarsi al di qua della cornice, nella ciotola-fioriera mediana di primissimo piano, anziché nel reale orizzonte (per lo più intuibile dagli indizi prospettici dell’arcuato delle ali del portico). Quella fioriera, poi, con il suo variopinto contrasto di complementari (rosso/verde), rimanderà prontamente a rapporti di similitudine con l’intorno più prossimo di simmetria rotatoria e più in là con le delimitazioni sceniche di lateralità dei roseti (verticalità di sinistra e destra) modulati ulteriormente dai tenui richiami del partito centrale del campo. Indubbiamente si respira un’aura di leggiadria, di delicatezza in questo immaginifico pittorico dove le gradazioni floreale di tono del carminio sono subitaneamente accolte dal contrasto dei verdi che ulteriormente sono richiamati nel più lontano accordo con le fredde/calde aeree sfumature conclusive dello sfondo (cielo).

Fig. 6 - Gli archi trasparenti e la luce, tempera verniciata su cartoncuoio, 230 x 110 cm, 2005.

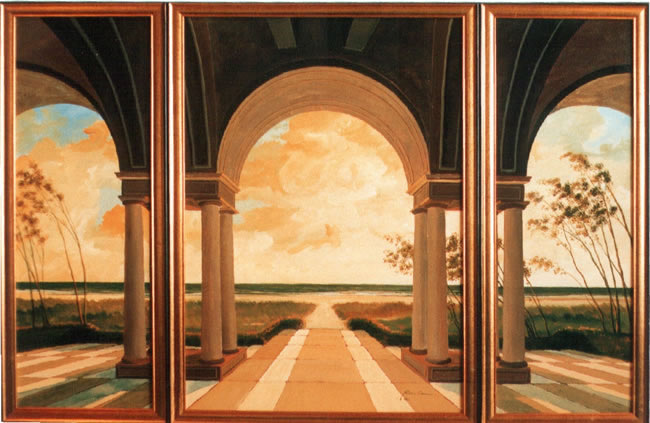

· L’atrio

· Archi, colonne e rombi

Ci sono momenti nella produzione pittorica dei trittici di Roberto Cau in cui è dato riscontrare un’ulteriore particolare similarità nella scelta del soggetto, della tavolozza e della composizione; tale circostanza balza immediatamente all’attenzione quando s’intraprende la lettura dei due trittici L’atrio (Fig. 7) e Archi, colonne e rombi (Fig. 8), entrambi eseguiti nello stesso anno. In essi l’usuale pergolato si è trasformato in portico, un austero centrale tratto classico di colonne abbinate sormontate da tre archi che dal sovrastante cupo voltato si aprono a cannocchiale, quasi come grandi occhi, sull’aereo chiarore d’orizzonte. La tavolozza è d’intonazione calda: il ciclo delle terre nelle tinte portanti del verde e degli ocra che successivamente sono rinvenibili anche nei delicati valori paesaggistici, in ogni componente naturalistica. Il contrasto di tinta dei complementari verde/rosso (verde vescica/ocra dorata) nel pacato tono “terra” restituisce un’atmosfera introspettiva, ancora una volta assolata, silente, quasi indagatrice di spazi che nel loro testimoniato possono solamente suggerire l’umana esistenza. In archi, colonne e rombi l’estesa ed esile ritmica del colonnato conferisce un “più” allo specifico compositivo: leggiadria, respiro, aspetti, questi, invero, tutti appesantiti ne L’atrio. Il richiamo, poi, di elementì decorativo-romboidali in similarità conduce a un inconscio orientaleggiante, quasi a una spiritualità da “fiammelle” evangeliche. In entrambi i trittici la ferrea poetica del risparmio cromatico restituito dal supporto-cartoncuoio nei suoi caldi aranciati è particolarmente evidente nel centrale partito prospettico pavimentale; pure il marino e l’aereo d’orizzonte mantengono una raccapricciante similarità da nostalgico paesaggistico settecentesco negli abbinati ceruleo-ocra. L’atrio nei suoi delicati mossi frondosi dai vibrati riverberi cromatici maggiormente si pone in linea di continuità col già accennato tradizionale storico.

Fig. 7 - L’atrio, tempera verniciata su cartoncuoio, 115 x 73 cm, 1997.

Fig. 8 - Archi, colonne e rombi, tempera verniciata su cartoncuoio, 115 x 73 cm, 1997.

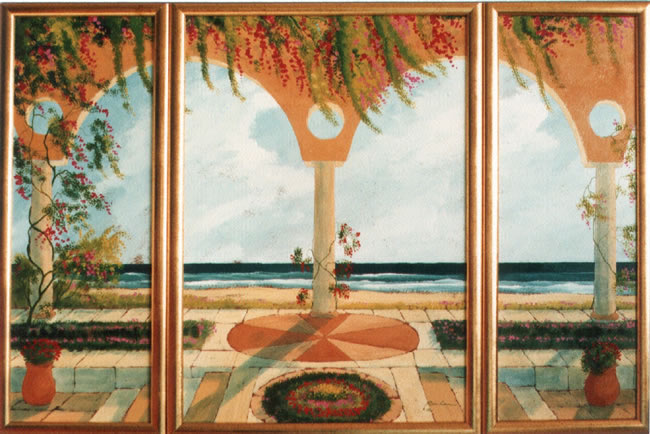

· Il bouganville e le colonne

· La terrazza

· Arcate, aiuole e rampicanti

· Il tempio

Sebbene quella del cartoncuoio risparmiato alla pittura sia una costante del Cau, tale risolutezza pare maggiormente rinvenibile in alcuni lavori della seconda metà degli anni ‘90, quali, ad esempio, ne Il bouganville e le colonne (1995); La terrazza (1996); Arcate, aiuole e rampicanti (1995), Il tempio (1997).

Accorte velature dal sapore acquarellistico campiscono parzialmente alcuni partiti del supporto articolando l’originaria cromia di esso in delicati passaggi tonali.

Ne Il bouganville e le colonne (Fig. 9) è il tessuto pavimentale a imporsi subitaneamente all’attenzione con la sua forza geometrico-decorativa e nelle varianti tonali del supporto ora dantesi nel proprio crudo essere e ora cangante in una ritmica tonale alterna. Sembra di essere proiettati nel tempo, in un tempo storico di “patrizia” memoria. Anche l’intelaiatura della struttura del pergolato è la risultante cromatica di quella scelta al risparmio. Immediatamente dopo la prima sortita è l’accentratrice chiarore dell’immobile colonna mediana avvinghiata dall’aereo vibrato fitoforme (la bouganville) a interessare il riguardante. C’è leggiadria in quello “stilo” maritato di vita, quasi di giovinezza che si effonde nel delicatissimo freddo intonato sfumato dello sfondo (cielo) aprendo a ogni volo pindarico dell’animo. Il contrasto di complementarità ocra aranciata/celeste, richiamato altresì dal tenue spumeggiare marino d’orizzonte e dall’immediato antistante arenile, suggella la profondità della composizione ulteriormente rafforzata dalla usuale convergenza prospettica degli elementi lineari dell’artefatto culturale (qui, le fughe pavimentali e le travette del pergolato).

Fig. 9 - Il bouganville e le colonne, tempera verniciata su cartoncuoio, 115 x 104 cm, 1995.

Il trittico La terrazza (Fig. 10) s’impone per il ritmico e al contempo aereo partito intermedio del colonnato che segna di sé il passaggio dalla scena (cultura) alla natura (cielo/mare/terra). Ancora una volta a parteciparsi è la simbolica reminiscenza di un ideale di natura, una natura condotta a progetto dell’esistenza umana. Ora l’esteso e controllato pavimentale contende il primigenio calpestio: il cinto aiuolato, ricordo della violata mediterranea fragranza, mentre il litico innalzato biancore (il colonnato) ardisce a un’aerea spazialità. Una giara accentratrice, quasi “un noi”, guarda impassibile le sue minute ritmiche similarità tanto necessarie acché quel lineare trabeato non tradisca lai quiete percettiva che l’intorno effonde.

Fig. 10 - La terrazza, tempera verniciata su cartoncuoio, 155 x 104 cm, 1996.

Arcate, aiuole e rampicanti (Fig. 11) al suo primo fruito si caratterizza immediatamente per “l’emblema” circolare ubicato in prossimità del “punto di vista” che pur sempre è il vero fuoco compositivo. La similarità di quel decorativo da memoria musiva sarà altresì rinvenibile nel successivo trittico La rosa camuna (del 1998); in quest’ultimo l’andamento lineare formale del pregevole simbolo si darà nel curvilineo addolcito. Ancora una volta l’orizzonte marino e il sovrastante ampio partito aereo sono a creare la profondità ulteriormente evidenziata dal forte delimitato cromatico complementare del ritmico arcuato del secondo piano sapientemente articolato dal pendulo micrico di natura dove i fugaci tocchi floreali carminati sono ad alternarsi ai cupi frondosi verdi. Abbastanza ricco, variegato nella forma e nel colore, si presenta il calpestio di quell’ameno e ampio accolto porticato. Nell’insieme il restituito è un vero desio di vitalità all’aperto, proiezione oltre l’umano e accolto conchiuso

Fig. 11 - Arcate, aiuole e rampicanti, tempera verniciata su cartoncuoio, 112 x 73 cm, 1995.

Il tempio (Fig. 12) nel suo più immediato conduce lo spirito a una silente e malinconica sacralità: l’interrotto trabeato del porticato, il luccichio accentratore d’orizzonte emergente dal cupo vescica marino e il soffuso monocromo Siena che con le sue impercettibili gradazioni avvolge ogni esistente intorno i cui elementi così pongono una sospensiva spazio-temporale. Anche le protese e flesse presenze arboree sembrano accogliere l’aura acquietante, sebbene i dolci dorati resi dai bagliori di un dì che al volger è.

Sì, quale miglior titolazione se non quella partecipataci dal Nostro.

Fig. 12 - Il tempio, tempera verniciata su cartoncuoio, 115 x 73 cm, 1997.

· La grande pergola

· La ciotola

· La rosa camuna

Dalla seconda metà degli anni ’90 la restituzione dei trittici di Cau spesso evidenzia un’insolita esplosione cromatica dello spazio aereo che a volte non disdegna di coinvolge anche l’immendiato intorno: il cielo diventa emotivamente più vissuto, appassionante, travolgente direi; la tavolozza s’incendia in un’infinità di gradazioni di tono/tinta d’estrazione calda, quasi sahariana. In merito l’artista dirà che d’altronde certe manifestazioni meteorologiche delle “nostre” latitudini non possono, da lui, che essere vissute, se pur inconsciamente, così... «Cosa siano!? Boh!», mi confida, «forse tramonti, ma perché no, anche aurore: non saprei!»

La grande pergola (Fig. 13) è una totale immersione nel bagliore dorato generato dal nuvolo ocra nell’alto dell’orizzonte. Non è difficile riconoscere in lontananza, nel culmine del chiarore di sfondo del restituito, il profilo di un familiare scorcio paesaggistico d’identità nostrana: la piccola torre costiera ne è immancabilmente il connotato più immediato. Il pergolato sostanzialmente è divenuto un esile e sostenutissimo ritmico spazio porticato che col suo sovrastato accenno prospettico travato di chiusura diviene quasi una gabbia, se pur dorata, in cui dalla cornice di primissimo piano si viene immessi. Quasi a completamento di quel sostenuto, l’insolito decorativo pavimentale, dai forti contrasti cromatici e formali, è, se pur per un attimo, il vero primiero elemento focale compositivo annunciare l’identità rilevata. Il domito arbustivo di natura assurge a valore conchiuso, riposto com’è lateralmente, a mo’ di quinta scenica. Nell’insieme la proposta visuale si presente come un inno al ritmo formale, alla luce nell’usuale prospettico strategico.

Fig. 13 - La grande pergola, tempera verniciata su cartoncuoio, 115 x 73 cm, 1997.

La ciotola (Fig. 14) s’impone col suo esteso aereo ocra articolatissimo nel restituito tonale. Il complementare squarcio celeste a chiusura del bordo superiore del campo sfonda ulteriormente l’orizzonte. Quel colpo di calore paventato dal più cupo sabbioso subito è a stemperarsi lì, nel basso chiarore mediano della convergenza prospettica fermata dalla muschiva lingua marina che al di qua è a richiamare un modulato decorativo dapprima dall’immediato restituito naturalistico, poi dal geometrico attorniato all’elemento semantico che informa la titolazione. Tenui, quasi impercettibili sono i filiformi ritmici arcuati di un portico tanto fantasma quanto significativamente indispensabile per rompere ulteriormente l’invadenza di quella massa aerea retrostante. Ancora la dualità tramonto/aurora è a palesarsi in questa finestra naturalistica.

Fig. 14 - La ciotola, tempera verniciata su cartoncuoio, 77 x 52 cm, 1998.

La rosa camuna (Fig. 15), in similarità col precedente esaminato (La ciotola), si caratterizza per il suo chiarore “atomico” d’orizzonte. Tre grandi occhi-pergolato, quasi da “monocolo”, sono a condurre il riguardante lì, all’orizzonte, dove il tenue profilo montuoso ora non più è a restituire un paesaggio nostrano: deve necessariamente suggerire un altro identitario, in ossequio alla committenza che altresì è a ritrovarsi nel simbolico emblema di primissimo piano pronto a debordare al di qua del partito mediano della finestra di cornice. Il chiarore della pavimentazione e quello del pari già mensionato “capriccioso” d’orizzonte sono l’aereo restituito prospettico sebbene per lo più monocromo. Ancora una partizioni di natura, stavolta più ripartita e contrita (aiuole), è a interrompere col suo cromatismo complementare quel’esteso campo visivo. I convergenti tenui stecchi di un richiamato porticato uniti ai frondosi flessi rampanti confinati lateralmente sono a canalizzare ulteriormente quei monocoli. La suggestione di uno spazio ampio, basso e sfondato, infine, è l’elemento che a primo acchito caratterizza questo restituito dove il vibrato arrampicato insistente sulla prossimità angolare superiore destra della cornice è autorevolmente a presenziare con i suoi dorati riverberi e gli urgenti bruni e muschivi.

Fig. 15 - La rosa camuna, tempera verniciata su cartoncuoio, 230 x 110 cm, 1998.

· Le grandi giare e gli archetti (bozzetto)

· Le grandi giare e gli archetti (il restituito pittorico)

· La palma e le aiuole (bozzetto)

· La palma e le aiuole (il restituito pittorico)

Le grandi giare e gli archetti (bozzetto) (Fig. 16), questa ideazione grafica preliminare, di progettualità, palesa quanto ho già accennato (§ La progettualità ideativa) in merito al legame creativo, maturo, che il Nostro instaura con l’opera pittorica (trittico) nella successiva realizzazione. Certamente l’immediatezza dello schizzare, la sua naturalezza deve assolutamente fermare sulla carta quel primo impulso intuitivo e di necessità espressiva: Cau chiarisce a se stesso quello che sta in auge, in fieri nel più profondo e rapito sentimento. Il linguaggio grafico-visuale deve assolutamente corrispondere a questo intento che non ammette altro che il suo darsi “qui ed ora”, senza pentimenti alcuno. Saranno gli intensi modulati della punta di quel morbido e restituito monocromo a stilo a creare le differenze plastiche; saranno ancora una volta le convergenze prospettico lineare a sfondare, e saranno altresì gli andamenti segnici ad accompagnare il gusto dei particolari che potranno pure svanire o precisarsi o estendersi nel realizzativo pittorico successivo. Questi elementi sono gli aspetti unificanti la progettualità, il restituito grafico di tutta la bozzettistica dell’ideazione.

Fig. 16 - Le grandi giare e gli archetti (bozzetto), matita seppia su carta, 23,5 x 15,5 cm, 1996.

Le grandi giare e gli archetti (il restituito pittorico) (Fig. 17)

A titolo meramente esemplificativo, perché maggiormente evidente il procedimento ideativo-realizzativo adottato dal Nostro, qui di seguito riporto il corrispettivo pittorico del bozzetto precedentemente illustrato. È appena il caso di risegnalare, a confronto, le differenze reinterpretative tra le due forme espressive comunque complementari ai fini della unitarietà del restituito.

Fig. 17 - Le grandi giare e gli archetti, tempera verniciata su cartoncuoio, 112 x 73 cm, 1996.

La palma e le aiuole (bozzetto) (Fig. 18) è l’ulteriore conferma di quanto già espresso circa il procedimento ideativo-creativo del Cau che si avvale della visualizzazione grafica (disegno) preliminare pur non ritenendola vincolante in sede di trasposizione-reinterpretazione pittorica.

Fig. 18 - La palma e le aiuole (bozzetto), matita sanguigna su carta, 23,5 x 15,5 cm, 1995.

Fig. 19 - La palma e l’aiuola, tempera verniciata su cartoncuoio, 155 x 104 cm, 1995.

Una coautorialità

Più volte nel far visita a Roberto sono stato attratto da un trittico del 2002 appeso su un muro dell’ingresso del suo studio e dallo strano titolo Giardino tra metafisica e realtà (Fig. 20), laddove una grande macchia omogenea, scura e strisciata era a dominare, quasi inquieta, il tessuto iconografico; non mi spiegavo questa improvvisa cesura espressiva nella produzione del Nostro.

Nell’usuale suo cheto pittorico, boh, quell’apparente interruzione formale mi trovava sì spiritualmente in accordo, amante come sono dell’essenzialità e dell’urgenza gestuale dal memore formativo personale (Impressionismo, Espressionismo lirico, Futurismo, e poi più in qua l’Informale di Klein e meglio ancora di Hartung), ma, ripeto, in lui, in Roberto no! Non me l’aspettavo proprio quella presenza.

Uhm!

Di qua, dunque, la mia inevitabile richiesta di chiarimento.

«Eh, sì», mi dirà l’inquisito, «quello, quello è un intervento di Salvatore Garau», si riferiva ovviamente al noto artista locale del quale più volte ho sentito fare l’altrui menzione e mai, a onor del vero, nel mio distratto ho diretto la conoscenza; però dirò pure che in occasione di questa or ora mia stesura monografica un fugace sguardo sul web sì l’ho dato, e mi ha lasciato senza parole nel considerare la produzione e la pertinente spregiudicatezza d’attualità del Garau.

Ben così!

Fig. 20 - R. Cau – S. Garau, Giardino tra metafisica e realtà, tempera verniciata su cartoncuoio,

e altro, 115 x 73 cm; (titolo definitivo: Treno giapponese nel portico italiano).

“Metafisica”, “metafisica”, “onirico”, “sospeso”, questo primieramente mi era passato per la testa nell’osservare più volta quell’inquieta (?) campitura; bah!

Eh, ma anche mi dicevo: “Finalmente, finalmente Roberto ha rotto col passato, con lo stanco figurativo, sì!”, e ancora, “chissà dove sarà andato a parare ora, chissà”; ero veramente curioso, ero.

Ed ecco la sua.

«Io ho semplicemente abbozzato il trittico», anche pittoricamente intendeva, «e poi Salvatore Garau se l’è portato via… ha fatto quella macchia: è un Treno giapponese nel portico italianlo (è il titolo postumo del trittico…)». «Eh, si, va beh», aggiungevo, «”simbolicamente” puoi dire quello che vuoi… (intendevo, in termini di orientamento didascalico per il riguardante…), e però è particolare, bisogna ammetterlo: quella macchia rompe con la…», e Roberto: «Fa parte dei “Matrimoni misti”, una mostra laddove erano presenti le varie iniziative di coautorialità di Salvatore con i più rappresentativi pittori contemporanei oristanesi del tempo ancora viventi: uno di Corriga, uno di Ferreri, uno mio, uno di…». «Dunque», concludevo, «siete coautori, avete collaborato insieme», e ancora, «e tu l’hai permesso, l’hai…!?», e lui: «Eh, era per gioco, così, per…».

Va beh!

Da qui il dialogo con Roberto è scivolato sugli aspetti del proprio primissimo amore per la pittura; mi parlava dell’infanzia, del suo autonomo intrapreso e poi ancora della bellissima e importante matura stagione culturale in generale e pittorica in particolare dell’ambiente oristanese e del rammarico odierno essere… ma per quest’ultima chicca rimando il lettore all’articolato e amorevole paragrafo successivo.

Vividezza di un frangente storico

Alla mia ultima domanda su cosa lui da giovane si aspettasse dalla propria attività artistica mi rispondeva, serenamente e umilmente: «Mah, io non volevo fare il pittore, l’artista; però quello era il mio naturale portato e… mi sono sempre manifestato; producevo per me stesso, e, è chiaro: se manifestavo la mia opera c’erano pure acquirenti, perché cominciava a essere apprezzata, perché il paesaggio…». «Ho sempre macinato rapporti con altri artisti; ho organizzato delle mostre; ho fatto parte di gruppi…»

A questo punto ho sollecitato Roberto a tirare le conclusioni sulla propria vita artistica: «Però, dimmi la verità: a Oristano… ti senti un po’…», e lui: «Noh… ma adesso perché è cambiata un po’ tutta la… cosa posso dire: il tessuto sociale non è più quello che io avevo come interessi, come formazione, come amore per l’arte», e aggiunge, «io ho vissuto dei momenti favolosi negli anni ‘80/90 (ovviamente, dello scorso millennio)».

«Cioè», era il mio ripreso, «fin quando si trattasse di “pittura”, il tutto ancora ci stava… però, oggi che non c’è più quel generazionale…», e lui: «Eh, c’era piazza Eleonora con la galleria Carlo Contini, che era un vero salotto artistico, perché lì si formavano combriccole di artisti e si sono pure formati ambienti di lavoro, degli atelier: c’era Antonio Marchi in piazza Tre palme; Ugo Pitzalis ugualmente lì; Cilara nel portichetto per andare in piazza Corrias: Cilala e Uselli; poi Augusto Biselli aveva la sua galleria in piazza Eleonora, ma faceva sia il gallerista che l’artista: lo frequentavo come fratello, l’ho vissuto come un fratello… ma anche con gli altri…», e ancora, «Sizia, che era un figurativo molto rigido, classico, perfezionista… e che… gli avevano incominciato a commissionare quadri ecclesisatici… se n’era andato a Genoni… cinque sei anni fa ci siamo rivisti: è venuto a trovarmi, qui, nello studio editoriale: gli ho fatto dono di un libro scritto da me medesimo, dal titolo Pittori di Oristano nel quale era citato anche lui; insomma: ho vissuto; ero aperto con gli altri; vivevo gli altri, anche se erano d’età maggiore della mia; alcuni di loro sono diventati pure insegnati dell’allora locale “Scuola d’arte” (oggi “Liceo Artistico”, dove chi scrive ha onorato la propria attività di docente di Discipline pittoriche per venticinque anni)». «Che ne so», precisa ancora Roberto, «era un momento straordinario, magico: l’Arte la si viveva, la si argomentava e… ci si confrontava: non ci si dava gomitate… ci si valorizzava, tutti insieme, l’un l’altro; io avevo la mia “linea” (poetica, modalità espressiva e tecnica personale), Antonio Marchi faceva i burattini… Sizia era soprattutto un ritrattista…».

«E…», è la mia, «e di Amore, di Antonio Amore cosa mi dici, cosa!... Sai, non l’ho conosciuto, ma a scuola ho sentito molto parlare di lui, e anche della sua diatriba artistica con Sizia, sì, le acerrime diatribe di vedute…».

«Bah», è a rispondermi Roberto, «l’ho frequentato, ma l’ho frequentato poco; era uno… era un “arrabbiato”, che criticava tutto e tutti…», e io, da parte mia: «Eh, va beh!...», intendendo che non era il caso di andare oltre, tanto perché si sarebbe entri nel più specifico personale, nel caratteriale più proprie e altro… non certamente confacente con lo spirito di serenità che animava questo nostro disinteressato dialogare.

«Allora», nella su stavolta vera conclusione discorsiva Roberto mi aggiunge, «se posso dire che quel frangente storico oristanese era un momento straordinario, lo affermo!... », mentre io dl al mio: «Bello!... Diciamo che ti sei trovato al momento giusto, nella tua generazione…», e lui, ancora: «… di vita straordinaria, perché si vivevano tante mostre, si andava a visitare le mostre: eh, insomma, la galleria “Contini” di mostre… ne allestiva una alla settimana, ogni quindici giorni; vi convergeva anche gente autorevole, proveniente da realtà territoriali altre; era un’eccellenza di galleria», e ancora, «in effetti hanno fatto una cretinata per far diventare quei suoi locali un archivio comunale…», ed io: «Dov’èra, fammi capire», e lui con ovvia fermezza, «… eh, lì, affianco all’ingresso principale della sede del Comune… lì…». «Sì, ho capito!», era la mia rammentando la ivi occasionale necessità di ricorre a sbrigare qualche pratica all’Ufficio elettorale… e, «Ma la galleria, quella galleria era comunale o privata!?». E Roberto: « Noh, noh (a dire: sì, sì!...): era comunale, comunale!...». «La galleria “Contini” era liberamente messa a disposizione degli artisti che ne richiedevano l’uso, e quale contributo questi solevano far dono di una loro opera, così l’Ente locale si è ritrovato un consistente fondo di opere pittoriche… e anche di autorevoli personalità dell’allora baciata contingenza storico-culturale oristanese».

Ed io, come ultimo appiglio, nel risolvere questa mia: «Robe’, ho paura che il cellulare, il mio cellulare (in registrazione audio da più di un’ora…) possa “andare in panne” e, pertanto, malauguratamente mandare in frantumi tutto il prezioso, nostro cordialissimo acquisito (*).

Grazie

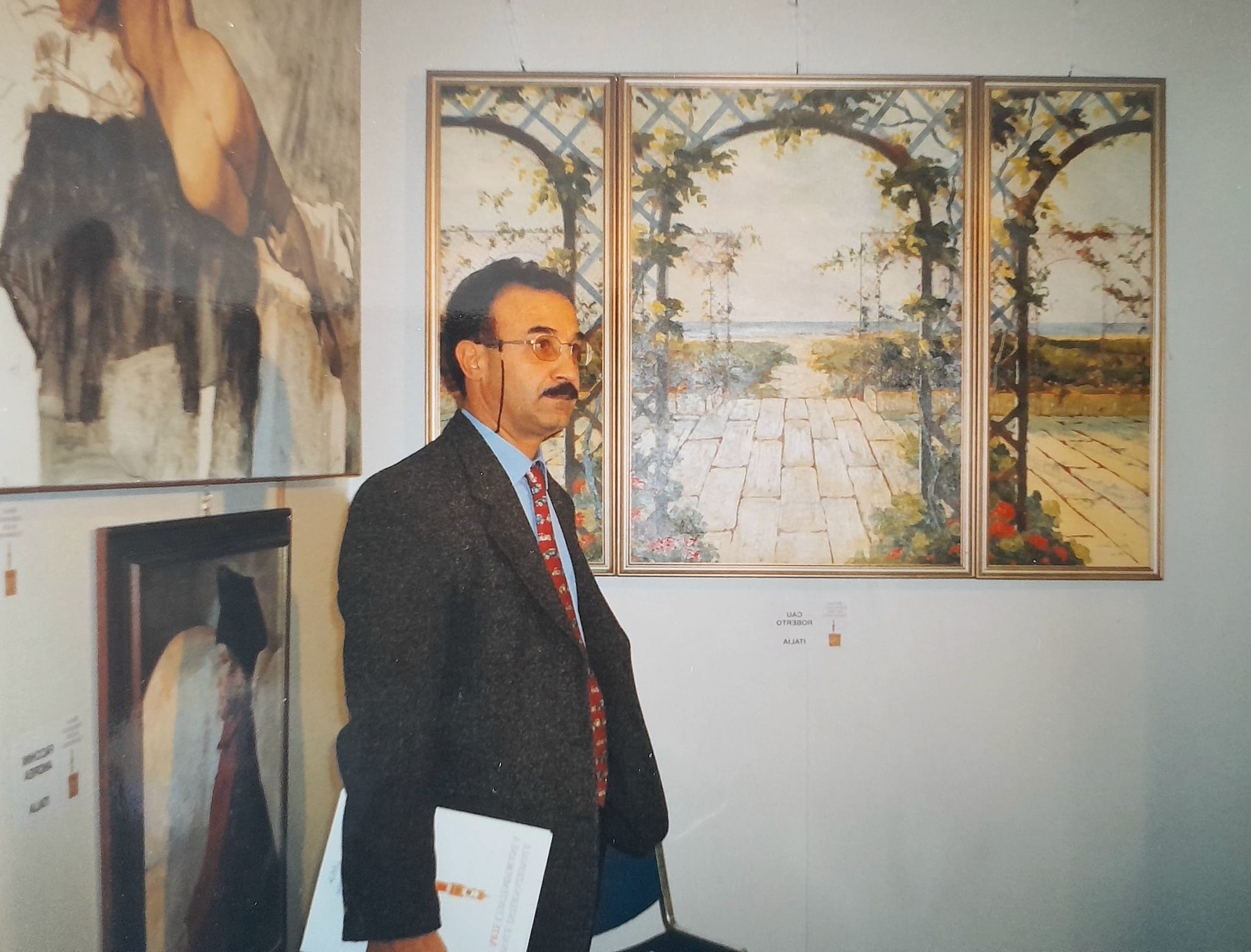

Roberto Cau – Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea, Firenze 1997.

(*) Oggi Roberto Cau è un attivissimo artista-editore che da più di un ventennio dirige coraggiosamente la sua pregevole creatura, la Casa editrice EPD’O (Edizioni il Pittore D’Oro) di via Bellini, in Oristano. Si tratta di un vero cenacolo culturale, uno scrigno documentale di identità sarda e più estesamente mediterranea, che raccoglie attorno a sé il più vivido patrimonio testamentario di tante sensibilità a cui lui ha offerto la voce. L’intraprendenza artistica ormai lo ha condotto lontano, nei territori altri dell’arte, nel contemporaneo mondo dove l’humanitas visuale si è fatta comunicazione, capriccio di contenuto sociale e codice sempre enigmatico, da dipanare e distogliere dal distratto massivo e massificante quotidiano. Mundus e la sua naturale evoluzione ultima de Le mostre impossibili sono lo stigmatizzato che lui ha inteso lanciare nel web dove ogni fruizione non può che trovare l’infinito spazio del frastuono impalpabile dell’aereo digitale esistenziale.